Vergangenes Wochenende erreichten uns mehrere Meldungen von kleinen Negativlawinen und glimpflich ausgegangenen Lawinenunfällen. Eine Kombination aus einer aufbauend umgewandelten Schneedecke und Südföhn war die Ursache für die störanfällige Situation.

Die Ausgangslage Ende letzter Woche war eine recht ruhige Situation. Seit Tagen war kein ergiebiger Schnee mehr gefallen, die Temperaturen waren mild, die Schneedecke konnte sich verfestigen. Auch in den darauffolgenden Tagen wurde in Salzburg kein Neuschnee prognostiziert, es herrschte Hochdruckeinfluss. Südlich der Alpen, über dem Mittelmeer lag ein Tiefdruckggebiet. Die Konstellation Hochdruck mit Kern überm Balkan und Tiefdruck südwestlich davon brachte eine südliche Windanströmung der Alpen mit sich. Es bildete sich Südföhn aus.

Gefahrenstellen im lichten Wald

Die Vorhersagen der verschiedenen Wettermodelle ließen keinen eindeutigen Schluss zu, wie stark sich der Südföhn ausprägen sollte. Weht der Föhn nicht zu stark und beschränkt er sich auf hohe Lagen, wird Triebschnee kammnah abgelagert. Bei stärkerem Föhn, lagert sich der Triebschnee auch kammfern ab, z.B. im Waldgrenzbereich.

Die Wetterdaten zeigten am Samstag und Sonntag dann, dass der Föhn nicht nur in hohen Lagen wehte, sondern auch in tiefere Schichten durchgriff. In hohen Lagen war verfrachtbarer Schnee vorhanden, der sich nordseitig, besonders im windberuhigten Waldgrenzbereich, ablagern konnte. Schattseitig war die Altschneedecke in diesem Höhenbereich oft aufbauend umgewandelt. Für potenzielle Lawinen bildete der Triebschnee also das Brett, die aufbauend umgewandelte Schneeoberfläche die Schwachschicht. Die Grenze zur Gefahrenstufe 2 war damit am Samstag zu hoch angesetzt, am Sonntag wurde sie deshalb deutlich nach unten gesetzt.

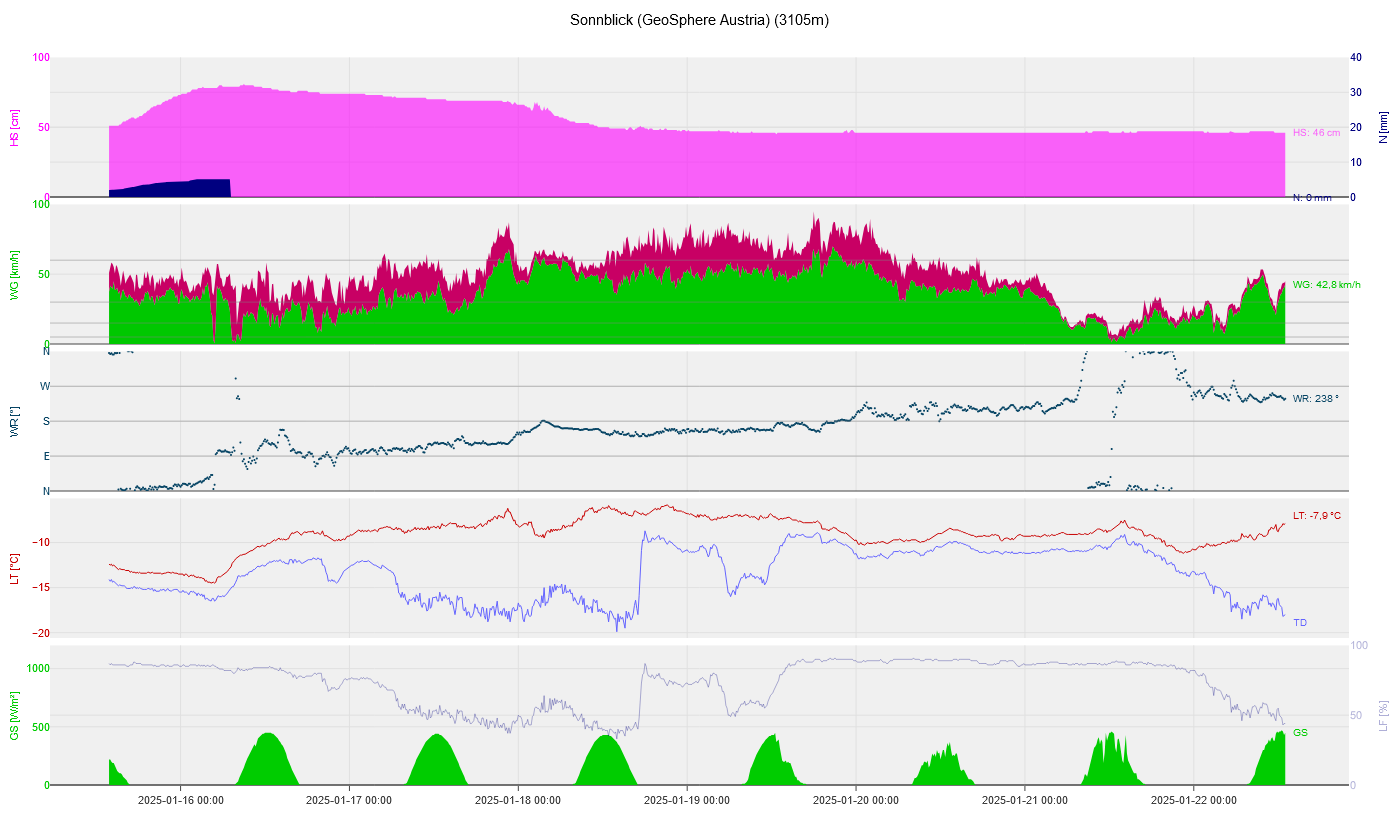

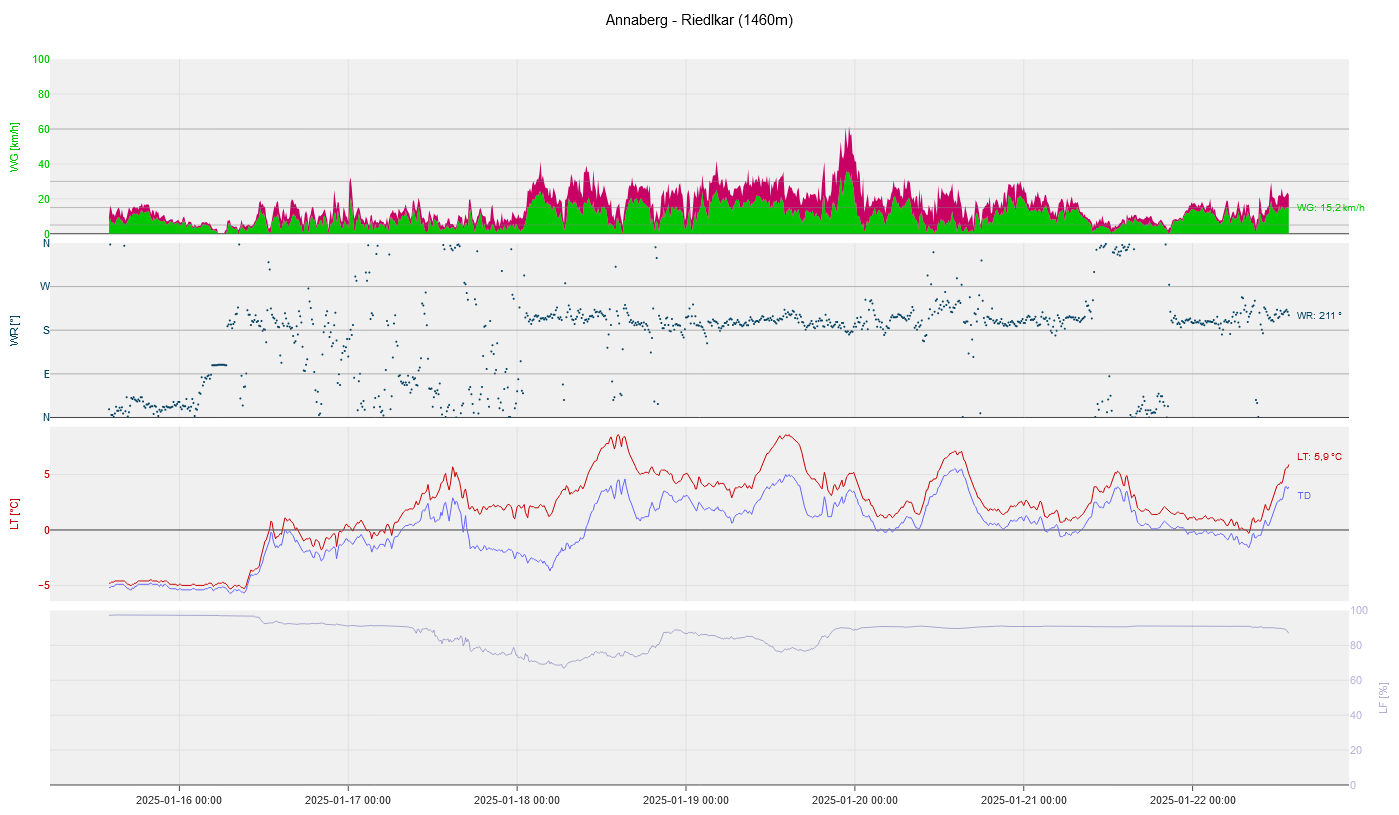

Abb. 1: Nicht nur am Sonnblick (oben) bildete sich Ende der vergangenen Woche Südföhn aus, er griff auch bis in mittlere Lagen durch (Annaberg – Riedlkar, unten).

Einige kleine Lawinenabgänge gemeldet

Mehrere Rückmeldungen zeigten, dass Lawinen schon bei geringer Zusatzbelastung ausgelöst werden konnten. Die gemeldeten Lawinen blieben jedoch alle klein, denn weder die Triebschneemenge noch die Tiefe der Schwachschicht ließen größere Lawinen zu.

Abb. 2: Am Alpenhauptkamm Klemerbrettkopf (oben) und Sonnblick/Melcherböden (unten) konnten am 18.1. kleine Lawinen im Triebschnee ausgelöst werden.

Abb. 3: Aber auch weiter nördlich im Tennengebirge wurde am 18. und 19.1. störanfälliger Triebschnee in mittleren Höhenlagen gemeldet.

Abb. 4: Knapp südlich des Hauptkamms wurde am 19.1. eine Lawine durch geringe Zusatzbelastung ausgelöst. Bei einer ungünstigen Altschneedecke, aber wenig Schnee, blieb auch diese Lawine klein.

Schneelage beeinflusst Lawinengröße, Vorsicht vor Geländefallen

Schon den ganzen Winter über bewegen sich gemeldete Lawinen im Bereich klein bis mittel. Obwohl der Schneedeckenaufbau oft ungünstig ist, sind flächenmäßig eingeschränkte Schwachschichten und geringen Neu- bzw. Triebschneemengen meist keine größeren Lawinen möglich.

Die Absturzgefahr ist deswegen oft größer als die Gefahr verschüttet zu werden. Von den gemeldeten Unfällen vom Wochenende passierte keiner im Absturzbereich, einzelne Personen wurden zwar mitgerissen, jedoch nie verschüttet oder verletzt. Geländefallen können jedoch auch schon bei kleinen Lawinen zu einer tiefen Verschüttungstiefe führen (siehe Blogbeitrag Unfallanalyse Speiereck)

Langsamer Rückgang der Gefahr bis zum nächsten Schneefall

Seit Beginn der Woche geht die Triebschneegefahr langsam zurück. Die Schwachschicht unterhalb des Triebschneepakets ist zwar oft kantig und damit langlebiger, milde Temperaturen und ein kleinerer Temperaturgradient innerhalb der Schneedecke (abbauende Umwandlung) führen aber zu einer stetigen Entspannung des Problems.

Ein wiederauflebender Südföhn am Mittwoch führte zu keinem Anstieg der Gefahrenstufe, da südseitig nicht mehr so viel lockerer, verfrachtbarer Schnee vorhanden war wie noch am Wochenende. Das wird sich nächste Woche wieder ändern, denn derzeit wird für Dienstag ergiebiger Schneefall prognostiziert.

Veronika Krieger hat Maschinenbau und Meteorologie studiert und arbeitet seit 2021 im Team der GeoSphere Austria in Salzburg. Schon von Kindesbeinen an hat Veronika viel Zeit in den Bergen verbracht - im Sommer am Fels, im Winter auf Eis und Schnee. Sie war Mitglied des DAV Expedkaders 2016 und ist seit Jahren Beobachterin und Wochenberichtsautorin des bayerischen Lawinenwarndienstes. Seit der Wintersaison 2022/23 arbeitet sie als Lawinenprognostikerin im Team des Lawinenwarndienstes Salzburg.