In der letzten Woche dominierte vor allem die Schmelze das Geschehen in der Schneedecke. Das hat zu hoher Nass- und Gleitschneeaktivität bis auf rund 2800 m geführt. In den Hochlagen hat der stürmische Südföhn teils noch störanfällige Triebschneeansammlungen gebildet.

Rückblick

Durch die nächtliche Bewölkung, relativ hohen Temperaturen, der (v. a. abseits vom Alpenhauptkamm) geringen Luftfeuchtigkeit und der Sonneneinstrahlung ist die Schneedecke, vor allem in Lagen unterhalb von 2000 m, in der vergangenen Woche auf die Hälfte ihrer Mächtigkeit zusammen geschmolzen bzw. sublimiert. Am Alpenhauptkamm trieb der Regeneintrag (rund 30-60 mm in den vergangenen 48 h) bis auf rund 2800 m die Schmelze voran.

Abb. 1: Der Vergleich der Schneebedeckung um den Hundstein in den Dientner Grasbergen zwischen heute (17.04.25) und vergangenem Freitag (11.04.25) veranschaulicht die Abnahme der Gesamtschneehöhe (©Panomax-Hochkönig).

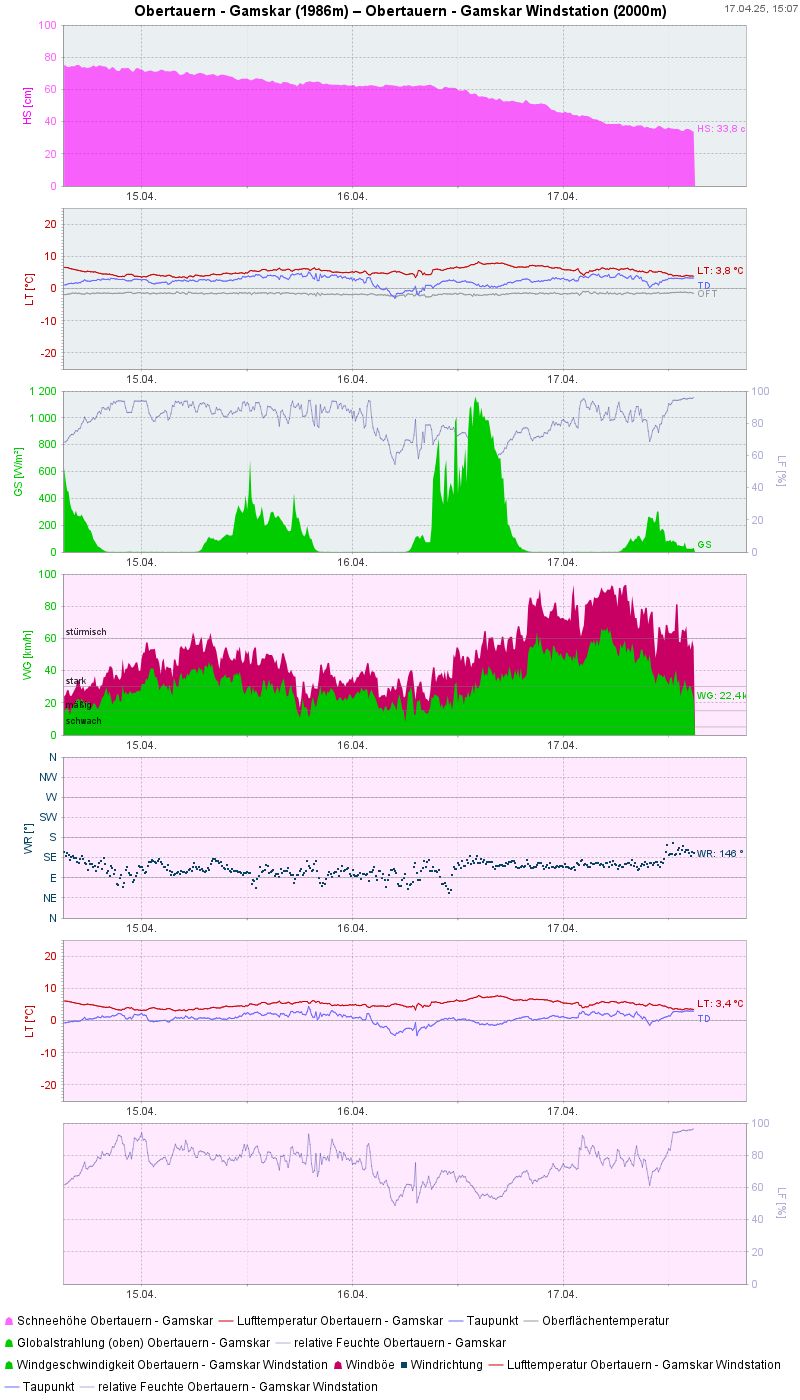

Abb. 2: Bei der Station Gamskar in Obertauern hat sich die Gesamtschneehöhe in den vergangenen drei Tagen mehr als halbiert.

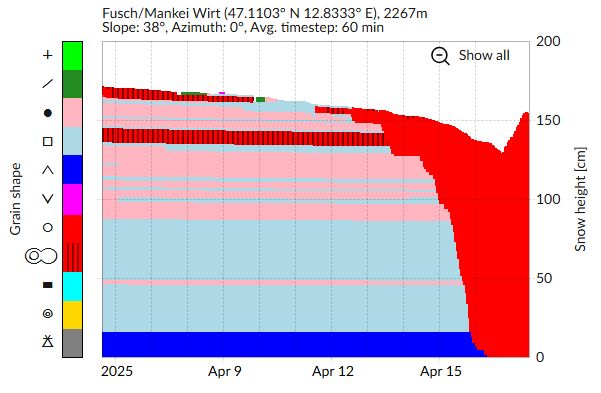

Abb. 3: Auch in der Stationgrafik im Bereich Mankeiwirt (Goldberggruppe) auf 2267 m ist ein klarer Rückgang der Gesamtschneehöhe zu erkennen. Besonders eindrücklich sind hier auch die Windböen mit 120- 140 km/h.

Anfang der Woche wurde durch die initiale Durchfeuchtung der Schneedecke an Schattenhängen bis auf rund 2600 m der Zenit der Nassschneelawinen- Aktivität in diesem Höhenbereich erreicht. Uns wurden in diesem Zeitraum mehrere spontane Nasschneelawinen mittlerer (2) und teils auch großer (3) Größe rückgemeldet. Besonders in runsenförmigen Sturzbahnen sind Lawinen teils auch bis in Grüne vorgestoßen. Nasse Lawinen haben sich großteils als Lockerschneelawinen aus sehr steilem Gelände gelöst. Vor allem Schattseitig wurden durch die Durchfeuchtung auch tieferliegende Schwachschichten im Altschnee angesprochen und es kam zu nassen Schneebrettlawinen.

Abb. 4: Schneedeckenmodelle zeigen, dass die Schneedecke nun auch an Nordhängen in den Hochlagen isotherm ist. Viele Hänge bis auf rund 2600 m haben in den vergangenen Tagen während der initialen Durchfeuchtung an Festigkeit verloren und sich entladen.

Für Personen können spontane Lawinen im Bereich noch nicht entladener Einzugsgebiete durchaus noch gefährlich groß werden. Allerdings erreichen Lawinen auf Grund der heuer stark unterdurchschnittlichen Schneedeckenmächtigkeit nicht ihre (geländebedingte) maximale Größe. In den Sturzbahnen liegt nur wenig Schnee oder sie sind aper und dadurch können Nassschneelawinen aus höher gelegenen Einzugsgebieten vergleichweise wenig Schnee mitreißen.

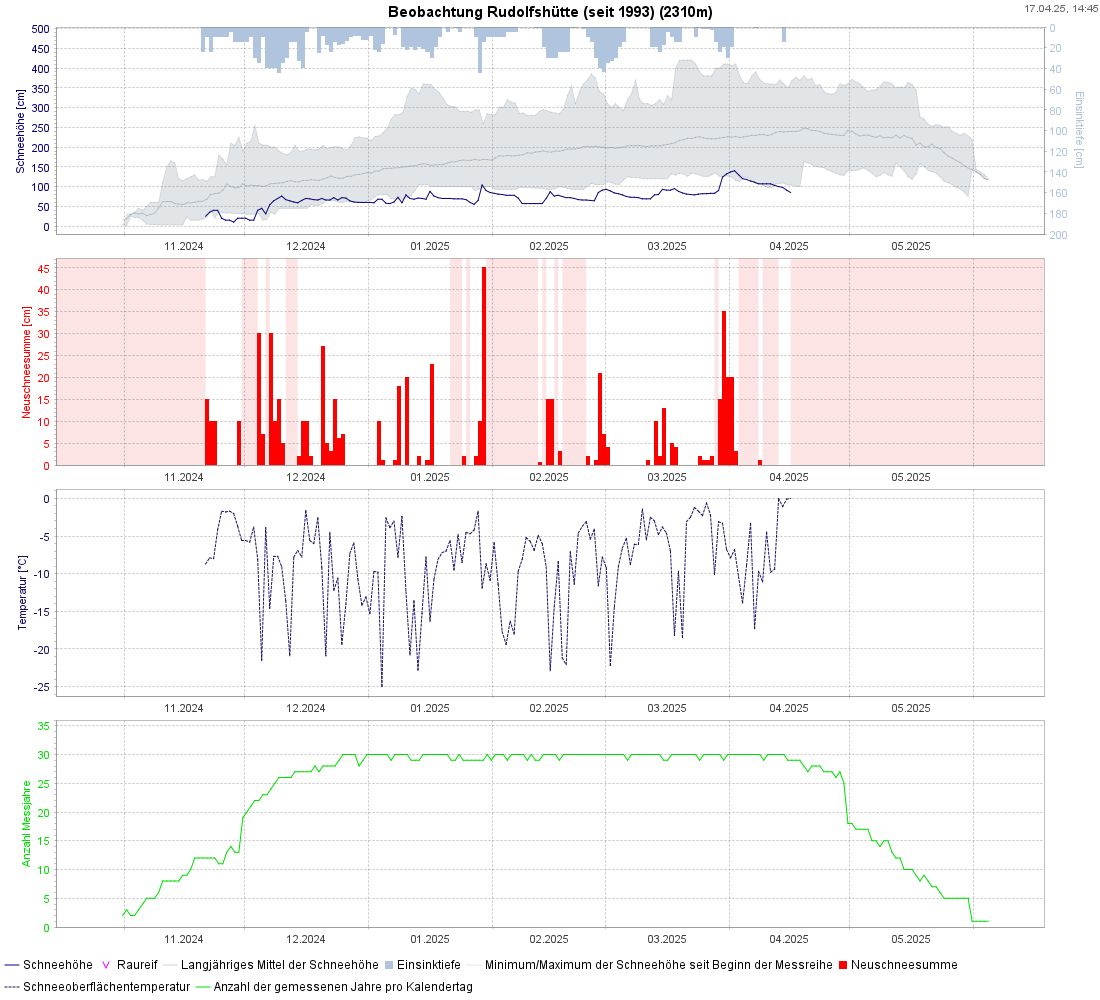

Abb. 5: Unsere Beobachter auf der Rudolfshütte (Granatspitzgruppe auf 2310 m) haben von Jänner bis April fast durchgängig die geringsten Gesamtschneehöhen, welche in den vergangenen 30 Jahren an diesem Standort je gemessen wurden, rückgemeldet. Ein ähnliches Bild zeigen auch die anderen Beobachterstationen (Beobachter • LWD Infobox).

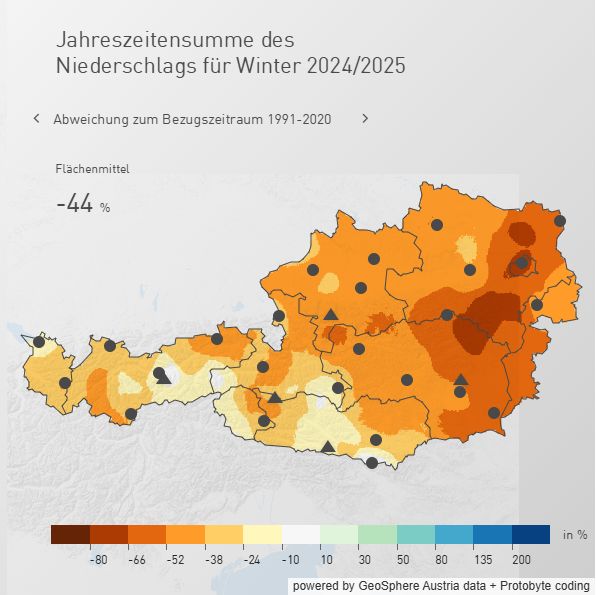

Abb. 6: Die Jahreszeitensumme des Niederschlags im Winter 24/25 lag österreichweit 44 % unter dem des Vergleichszeitraumes von 1991-2020.

Ausblick

Am Wochenede erwarten wir aus derzeitiger Sicht eine klassische Frühjahrsituation mit tageszeitlichem Anstieg der Lawinengefahr. Die Nächte sind oft klar. Dadurch kann sich meist ein tragfähiger Schmelzharschdeckel ausbilden. Obwohl der Südföhn am Wochenende bei weiten nicht so stark ist wie in den vergangenen Tagen (Böen um 60 km/h), kann die Abstrahlung am Alpenhauptkamm auch am Wochenende durch ein Übergreifen der Wolken von Süden her zeitweise eingeschränkt sein. Prognosekarten zur Bewölkung können hier abgerufen werden: https://portale.geosphere.at/ (je dünkler desto weniger Bewölkung).

Die Störanfälligkeit der Triebschneeansammlungen nimmt sukzessive ab.

Weitere Informationen zur aktuellen Lawinenlage: Lawine Salzburg: Lawinenwarndienst Salzburg

Anna Heuberger kennt durch ihre Ausbildung als Skiführerin und ihr Studium der Alpinen Naturgefahren die vielen Facetten von Schnee im alpinen Gelände. Anna hat außerdem nicht nur in den heimischen Bergen Erfahrung in der Gefahrenbeurteilung gesammelt, sondern auch in den Bergen Nord- und Südamerikas.